テーマから見るMURCの最前線

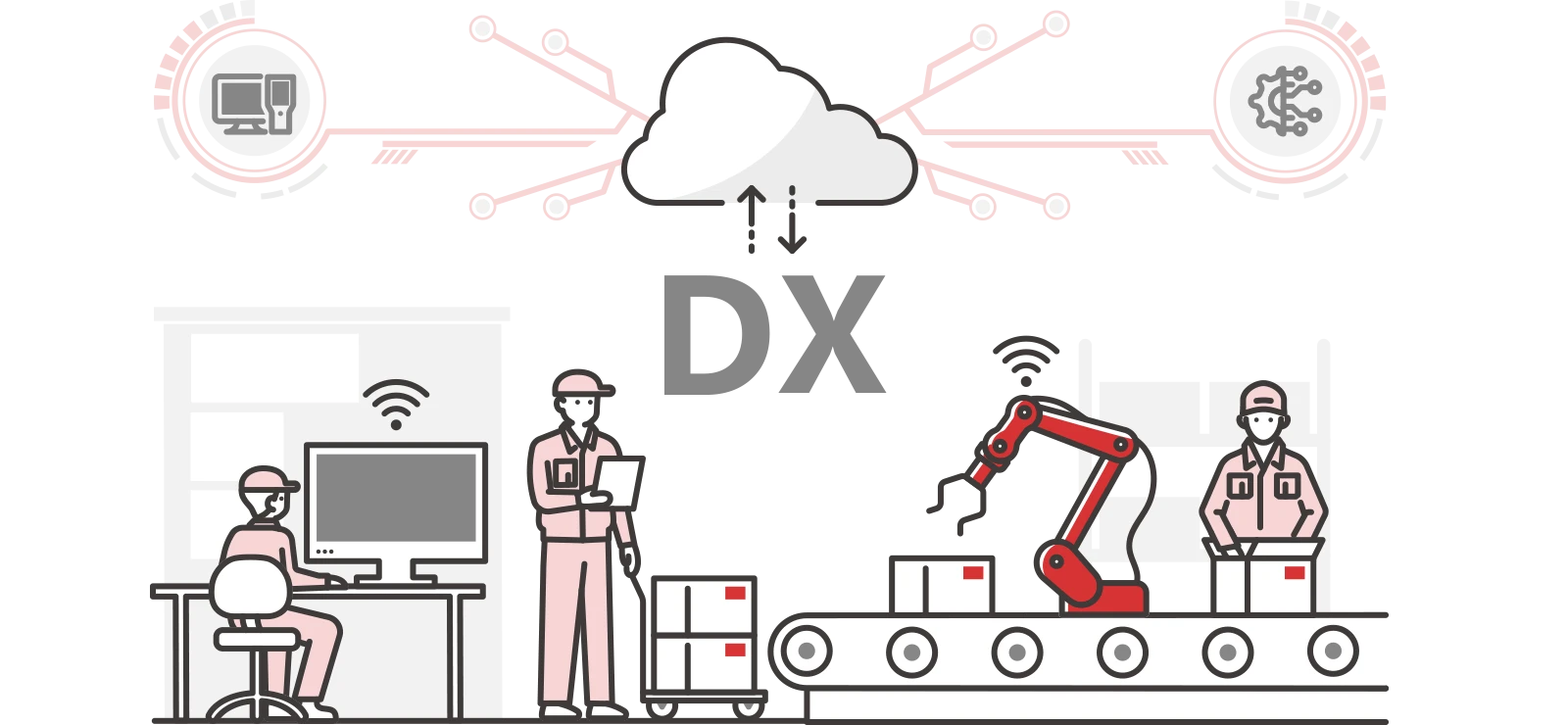

業務改革・DX

ビジョン起点で考える業務のあり方

コンサルティング事業本部

社会共創ビジネスユニット イノベーション&インキュベーション部

2021年入社/商学部 卒業

製造、物流、金融、不動産、自治体等の幅広い業界において、DX戦略、業務改革、システム導入支援等、デジタル領域のコンサルティング業務に従事。先端技術の商業化にも関心があり、企業間の共同実証実験支援も経験。

Q1 背景や課題は?

必要なのに進まない。業務改革の現実

業務改革とは、企業や組織の業務や仕組みを見直し、現場の働き方の改善や事業の付加価値創出につなげる活動です。その実現手段のひとつとして、ITソリューションが用いられます。

企業が業務改革に取り組む背景としては、人手不足や働き方改革による業務効率化の必要性や、過去の技術で構築されたシステム(レガシーシステム)の老朽化による保守コストの増加、競争環境の変化に対応するためのデータ活用ニーズの高まり等があります。

しかし、業務改革プロジェクトを社内人材のみで推進する場合、企業によっては次のような問題が挙がります。

・自社の業務や課題を客観的に把握する視点が不足している

・DX人材がおらず業務とITをつなぐ専門知見が不足している

・社内の利害調整や合意形成が困難である 等

これらの問題を解消するため、コンサルタントがプロジェクトに入り、クライアントの改善活動を支援しています。

Q2 アプローチの方法は?

課題を可視化し業務の流れを再設計

クライアントへのヒアリングによって現状の業務の流れと課題を確認し、クライアントが気づいていない潜在的な問題も含めて、課題をすべて可視化します。それらの課題に対する解決方針を提案し、あるべき業務の流れを一緒に設計していきます。

業務改革の方向性が決まったら、実現のために必要なITシステムやツールの選定を行います。候補となるITベンダーに対して提案を依頼し、最終的にどのベンダーを採用するかをクライアントが判断します。コンサルタントは、クライアントと検討した評価軸を基に候補ベンダーの提案内容を比較しやすいよう整理し、クライアントの意思決定をサポートします。

ITベンダーの決定以降も、クライアントとベンダーの間に立ち、意思疎通のハブとしてシステム稼働まで伴走支援します。また、解決策がITのみならず組織体制や事業戦略の領域に及ぶケースでは、最初のプロジェクトから派生し、IT以外の領域もまとめて当社で支援することもあります。

Q3 乗り越えるべき壁は?

「最初の設計の正しさ」が成功のカギ

IT業界の人材不足の深刻化が大きな壁といえます。

ITベンダーとしては限られた人材リソースでプロジェクトを推進せざるを得ず、これに対し企業は品質やスケジュールに一定のリスクを抱える構造となっています。企業は、限られた選択肢のなかで最適なソリューションを選定し、意味のある業務改革にしていく必要があります。

このような業界構造のなかで、「最初の設計の正しさ」が業務改革プロジェクトの成功のカギとなります。課題の適切な言語化・分析のもと業務改革構想を策定し、クライアントに真に必要なソリューションを検討するコンサルタントの役割は、今後ますます重要視されていくと考えています。

また、企業はベンダーのリソースが限られているなかでもシステム開発の成果最大化を目指す必要があるため、業務とITの橋渡しを行う伴走支援型のコンサルティングに対するニーズも継続していくと考えます。

Q4 どんな未来を思い描く?

ビジョン起点でクライアントの変化に伴走

目指す未来は、関わる全員が満足のいく業務改革・システム導入が当たり前になる社会です。

そのために「システム更改の時期が来たから」「老朽化しているから」といった保守的視点ではなく、「業務をこう変えたい」「こんな価値を顧客に届けたい」といったビジョン起点で取り組む必要があると考えます。

加えて、構想と実装の間で十分な対話と合意形成を重ねることもポイントになっていくと考えます。ビジョン起点での構想策定、そしてその後の実装に向けた橋渡しを私たちコンサルタントが担っていきます。

また、テクノロジーの進化や社会情勢の変化に伴い、新たなソリューションが次々と生まれていきます。革新的なソリューションは、大企業の先行導入から業界標準化し、他の企業にも波及していきます。例えば、最近では生成AIの業務活用でこれを実感しています。

クライアントの変化に伴走し、新しいソリューションの社会実装を間近で支援することが、これからとても楽しみです。

Frontier Index

成長戦略・新規事業戦略

人的資本経営

業務改革・DX

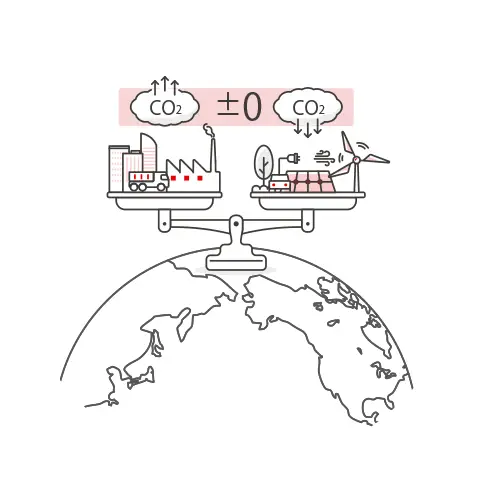

気候変動

都市・地域開発

EBPM・政策評価

新技術の社会実装

地域包括ケア・介護

子ども・子育て