テーマから見るMURCの最前線

気候変動

不確実な状況下でも未来に向き合えるか

コンサルティング事業本部

サステナビリティビジネスユニット サステナビリティ戦略部

2022年入社/国際関係学部 卒業

環境分野に特化したサステナビリティ分野のコンサルティングに従事し、顧客の企業価値向上のための戦略立案支援から、非財務情報算定支援・戦略実行支援・情報開示支援まで幅広く対応している。

Q1 背景や課題は?

脱炭素化と持続的な成長のジレンマ

地球温暖化の進行により、異常高温の出現数増加や生物多様性の損失、大雨・台風等の自然災害の激甚化といった「気候変動」による影響が世界中で拡大しています。

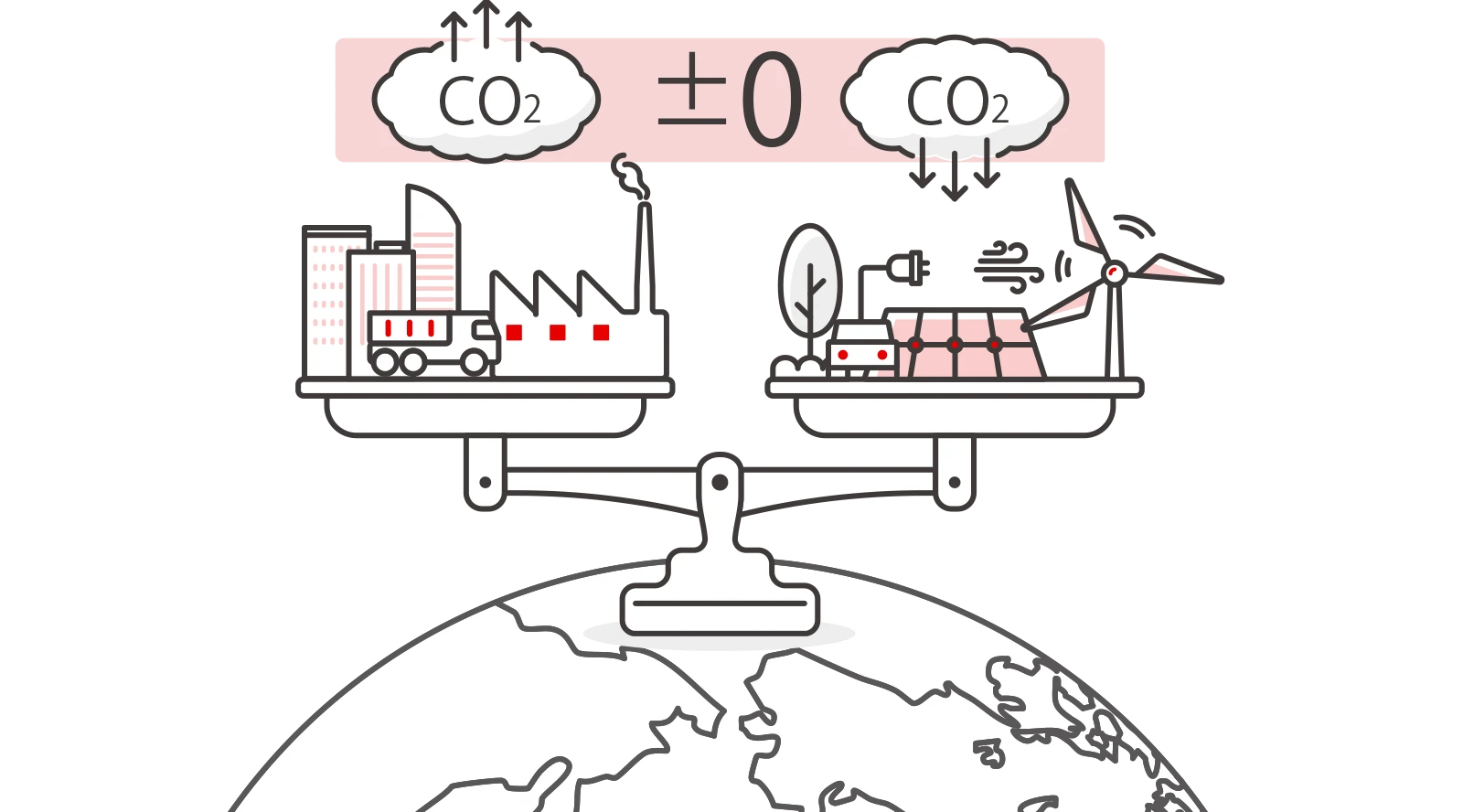

2015年のパリ協定で「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」が世界共通の長期目標として合意。日本政府も「2050カーボンニュートラル」を宣言し、その実現に向けて企業に対しても取り組みを推奨しています。

従前よりCSR(企業の社会的責任)の観点から、企業は環境への配慮を行っていましたが、脱炭素社会が目指されるなかで気候変動対策が競争力向上につながると考え、より積極的にこの問題に向き合うようになりました。

一方で、各方面からの非財務情報の開示要請やバリューチェーン全体での連携等、対応事項は年々増加しています。こうした状況のなか、持続的に成長しなくてはならないという課題に苦慮している企業も少なくありません。

Q2 アプローチの方法は?

大切なのは持続可能性と実現性の高さ

企業の脱炭素化に向けた取り組みには、以下の三つのステップを踏まえる必要があります。

1. 方針および理念の策定

2. 温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定

3. 削減計画の策定、削減施策の検討・実施

そのため、コンサルタントからの提案はクライアントの対応状況に適したもので、サステナビリティに対する野心に沿い、かつ次のステップにつながるものであるべきと考えています。

具体的には、戦略レベルでは、環境ポリシーの策定やマテリアリティの分析を、実務レベルでは製品のカーボンフットプリント算定やサプライヤー原単位データの収集等、幅広い領域を網羅的に支援しています。

また、民間企業だけでなく官公庁の案件にも携わり、社会課題の解決に向けて、両者の橋渡し役としても活動しています。

いずれのプロジェクトでも「持続可能な取り組みかどうか」を常に意識し、過度なコスト負担や事業活動への支障といったリスクも踏まえたうえで、実現可能性の高い施策を検討することを重要視しています。

Q3 乗り越えるべき壁は?

規制簡素化を求める流れ。

先行きは不透明

世界気候機構は、2024年が観測史上最も暖かい年であることを確認しており、年平均気温が産業革命以前と比べて1.55℃上昇しています。

より一層の排出削減が求められる一方で、2025年に入ってから欧米でサステナビリティ対応の強化に伴う競争力および成長の抑制や開示コストの増加等が懸念され、サステナビリティに関する規制の簡素化を求める流れが発生しています。

日本は現時点で規制の緩和に関する動向はありませんが、将来の電力需要量や脱炭素技術の開発・実装の不確実性が大きいなかで、先行きを見極める難しさが増しています

こうした状況においても、私たちは新たなコンサルティングニーズの分析や付加価値の高いテーマ開発に注力し、蓄積した知見を活かした支援を目指しています。さらに、パブリシティ活動を通じて最新の規制動向を発信し、企業の課題意識を喚起することにも力を入れています。

Q4 どんな未来を思い描く?

価値創出に取り組む企業が評価される社会

サステナビリティ分野では、法制度がまだ整備されていないテーマや、最適な対応を模索している段階のテーマも多く存在します。そのため、蓋然性の高い答えを模索するしかない場面や、前例のない不確実な施策案が検討の土台にあがることも少なくありません。

そうした状況においては、コンサルタントの「こうすべき」という考え以上に、クライアントの「こうしたい」という強い意志に背中を押されることがあります。

私自身、さまざまなクライアントをご支援するなかで、自社にとって向き合うべき環境課題に真摯に取り組み、世界共通の目標への貢献を目指す強い姿勢に何度も触れてきました。

こうした社会的価値を創出している企業が、社会から評価され、より一層求められていく。そんな未来こそが理想だと考えています。

Frontier Index

成長戦略・新規事業戦略

人的資本経営

業務改革・DX

気候変動

都市・地域開発

EBPM・政策評価

新技術の社会実装

地域包括ケア・介護

子ども・子育て