テーマから見るMURCの最前線

子ども・子育て

誰もが主体性を発揮できる社会へ

政策研究事業本部 東京本部 社会政策部

2019年入社/社会学研究科 修了

入社後、子ども・子育て、介護、雇用・労働分野に関する調査研究に幅広く従事。近年は特に、官公庁における子ども・子育て支援施策を中心に、虐待防止、保護者支援、保育、不登校支援等に関する調査研究を担当している。

Q1 背景や課題は?

生きづらさを感じる子どもや若者に

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、MURC)ではこれまで、教育や福祉を中心に、子ども・子育てに関する幅広い分野に取り組んできました。教育分野では、不登校・いじめ対策や高校教育、就学前教育、多様な学びの支援、教育効果の検証等を、福祉分野では、子育て支援、保育、児童福祉、社会的養育、子どもの貧困といった多岐にわたるテーマを扱っています。

そうしたなかで、すべての子どもが「子どもの権利条約」に示されるような、健やかに安心して成長できる環境を得られること、また、子育てを担う保護者等の負担や孤立感、不安感を解消することは、日本社会全体の重要な課題となっています。

私は、子ども・子育て分野のなかでも特に、子どもや若者の生きづらさの解消を目指し、児童福祉に関する調査研究に取り組んでいます。近年は特に、子どもやその家庭が安心して地域で生活するためのセーフティネットをどのように構築していくか、いつでも頼れる人や場所をどう作り、その輪をいかに広げていくかが課題となっており、地域全体での取組が求められています。

Q2 アプローチの方法は?

実態をよく知る「エキスパート」=当事者の声を丁寧に聴く

シンクタンクがこうした課題解決において果たす役割は、現場の外から課題を把握・分析し、社会に発信したり解決策を検討したりすることにあります。その際に重視しているのが、「当事者を真ん中に置く」という観点です。

教育や支援の現場で何が求められているか、どこに課題があるのかを最もよく知っているのは、現場で支援にあたる方々、そして当事者である子どもや保護者自身です。我々が現場の外から分析を行う際にも、一方的な視点に依拠しないよう、実態をよく知る「エキスパート」である当事者からの声を丁寧に聴くことが重要だと考えています。

そのため、当社が実施する調査研究では、現場の支援者へのアンケートやヒアリングに加え、倫理的な配慮を講じながら、子どもや保護者にも調査に協力いただくことがあります。また、検討委員会等に当事者の参画を得て、全体を通じた助言を受ける場合もあり、課題をより多角的に捉えることが可能になります。

Q3 乗り越えるべき壁は?

山積する構造的な課題。

丁寧な分析と発信を

少子化の進行により、子どもや保護者の孤立化、教員や支援者の人手不足の深刻化等、子どもやその家庭を取り巻く環境には中長期的な課題が山積しています。特に児童福祉の領域では、支援者の人材育成や関係機関との連携強化といった構造的な課題が深刻化していますが、これは子ども・子育て分野だけでなく、介護・医療・障害福祉といった近接領域にも共通しています。

これらの課題を一つひとつ短期間で解決するのは容易ではありませんが、子ども・子育ての分野は人々の生活に直結し、政策的関心も高い領域であるからこそ、教育や支援の現場で起きていることを丁寧に分析し、正しく伝えていくことが、課題解決の一助になると考えられます。

我々のクライアントは官公庁等がメインではありますが、調査研究を通じて得られた課題や知見を社会全体に対してわかりやすく発信していくことも、シンクタンクが担うべき役割のひとつだと考えます。

Q4 どんな未来を思い描く?

多様な個性を持つ一人ひとりが生きやすく

私に限らず、MURCで子ども・子育ての分野に関わる研究員が共通して目指す社会像。それは「マジョリティだけでなく、多様な個性を持つ一人ひとりの権利が保障され、一人ひとりが主体性を発揮できるような公正な社会」です。

先ほど述べた通り、これまでMURCでは、子ども・子育てに関する広範なテーマに従事してきました。それぞれが注力しているテーマは、研究員によって多様で濃淡もありますが、この社会像を共通認識として持ちつつ、生涯学習、特別支援教育、マイノリティ支援、子どもの居場所等の新たなテーマにもチャレンジしています。

Frontier Index

成長戦略・新規事業戦略

人的資本経営

業務改革・DX

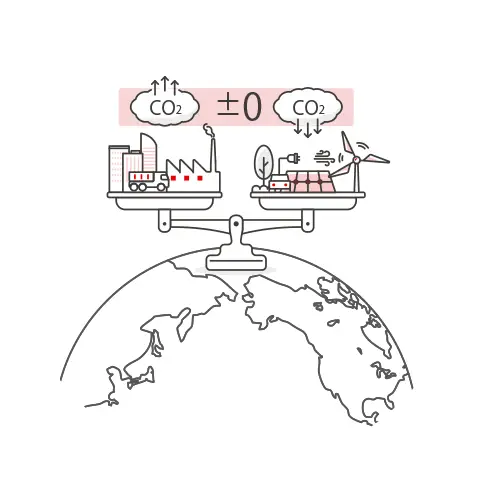

気候変動

都市・地域開発

EBPM・政策評価

新技術の社会実装

地域包括ケア・介護

子ども・子育て